नस्ल, जाति और बीमारी, भारतीय जीन का अदृश्य लेखा-जोखा

भारत के 2700 से ज्यादा लोगों पर आधारित डीएनए अध्ययन से पता चला कि जातिगत बंद विवाह और प्राचीन मेल ने आनुवंशिक रोगों की गंभीर जड़ें बो दी हैं।

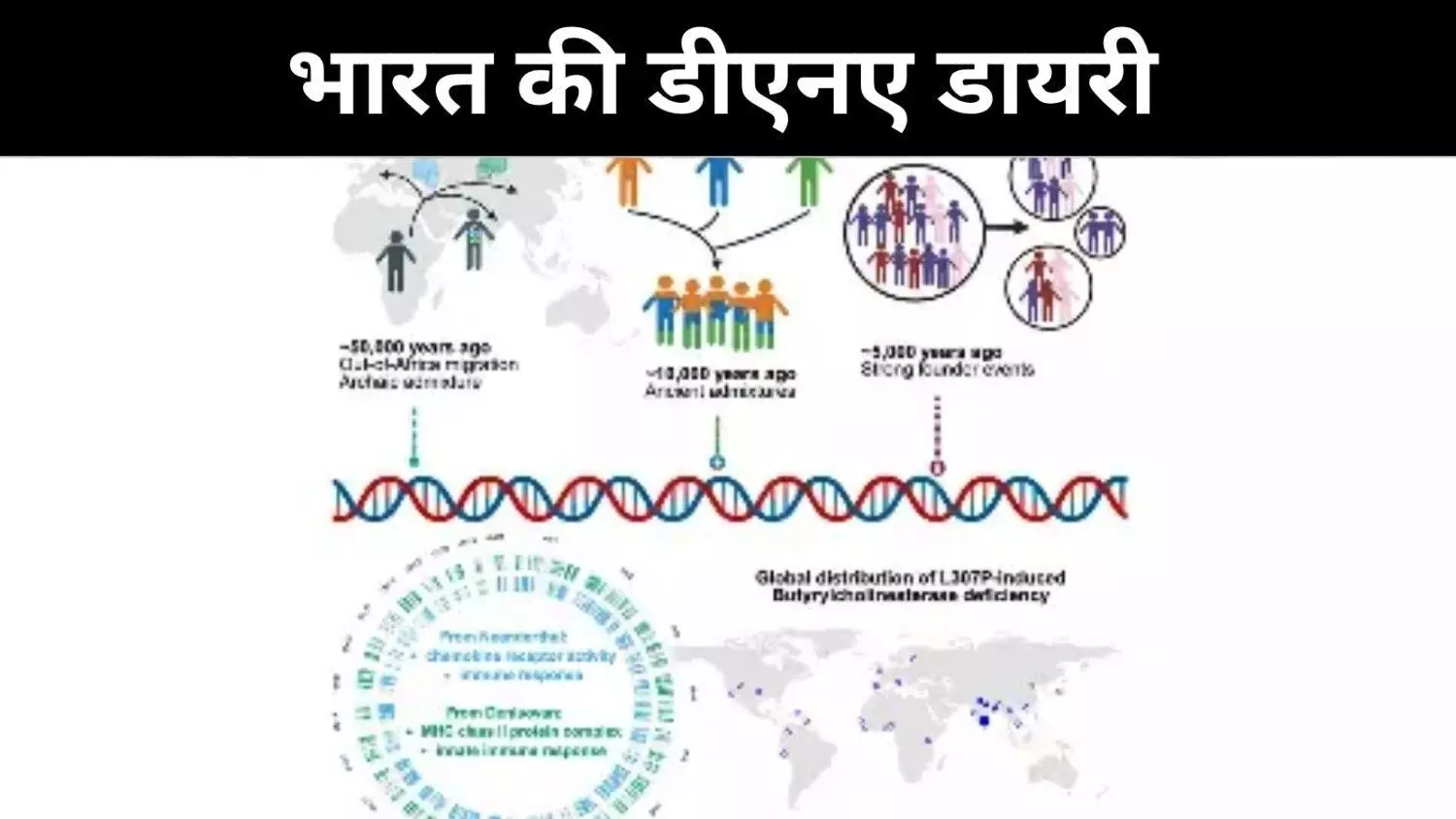

डीएनए एक मोटी, प्राचीन किताब की तरह है, जिसमें न सिर्फ़ हमारे माता-पिता या दादा-दादी, बल्कि हज़ारों साल पहले जीने वाले हमारे पूर्वजों की कहानियाँ दर्ज हैं। अब वैज्ञानिकों ने भारत के 2,700 से अधिक लोगों के डीएनए को दुनिया भर के वर्तमान और प्राचीन लोगों के डीएनए से मिलाकर पढ़ा है। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा आनुवंशिक अध्ययन है, जो यह बताता है कि पिछले 50,000 वर्षों में भारत में मानव प्रवास, मेल-जोल और सांस्कृतिक बदलावों ने आज की जैविक विविधता को कैसे आकार दिया।

यह शोध कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, AIIMS दिल्ली, साउदर्न कैलिफोर्निया और मिशिगन यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों द्वारा किया गया और Cell जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन ने कई महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर दिए हैं:

अफ्रीका से भारत में पहली बार मानव कब पहुँचे? हमारे डीएनए में निएंडरथल या डेनिसोवन जैसे विलुप्त मानव जातियों का कितना हिस्सा है?प्राचीन ईरानी किसानों ने भारत में कृषि क्रांति में क्या भूमिका निभाई?और क्यों कुछ भारतीय समुदायों में कुछ आनुवंशिक बीमारियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं?

हमारे प्राचीन चचेरे भाई: निएंडरथल और डेनिसोवन का डीएनए में प्रभाव

आज से 80,000 साल पहले जब हमारे Homo sapiens पूर्वज अफ्रीका से निकले, तो उन्होंने यूरोप और एशिया में निएंडरथल और डेनिसोवन जैसे मानव-प्रजातियों से मुलाकात की। आपसी मेल से जो संतति बनी, उसका प्रभाव आज तक भारतीयों के डीएनए में देखा जा सकता है।

भारतीयों में औसतन 1.43% निएंडरथल डीएनए है और 0.1% डेनिसोवन डीएनए, जो कि यूरोपीय और पूर्वी एशियाई लोगों से मेल खाता है। भारत में निएंडरथल जीन का सबसे विविध संग्रह पाया गया, क्योंकि यहाँ हजारों वर्षों में अनेक आनुवंशिक मेल और अलगाव होते रहे। यह डीएनए सिर्फ़ बेकार जीन नहीं हैं। इनका असर हमारी इम्युनिटी, त्वचा के रंग और भोजन पचाने की क्षमता पर पड़ता है। जैसे डेनिसोवन डीएनए ने तिब्बती लोगों को ऊंचाई पर जीने में मदद की।

ईरानी किसान और भारत की कृषि क्रांति

करीब 8,000-9,000 साल पहले भारत में शिकार से खेती की ओर बड़ा बदलाव आया। पाकिस्तान के मेहरगढ़ जैसे स्थलों पर गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि भारत में कृषि की शुरुआत सराज़म (ताजिकिस्तान) के प्राचीन ईरानी किसानों से जुड़ी हुई थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता से भी व्यापारिक रूप से जुड़े थे।

इसके अलावा यूरेशियन स्टेपी के चरवाहे करीब 4,000 साल पहले भारत आए और उत्तर भारत की जातीय रचना में इनका योगदान 0–45% तक पाया गया। उत्तर भारत में इनका प्रभाव अधिक है, दक्षिण भारत में कम।

जातिगत बंद विवाह और आनुवंशिक बीमारियाँ

करीब 4,000 साल पहले जब स्टेपी के चरवाहों से मेल हुआ, उसके बाद भारत में एंडोगैमी यानी जाति, गोत्र या समुदाय के भीतर शादी का चलन बढ़ा।यह प्रथा सामाजिक भेदभाव, दमन और उत्पीड़न का आधार बनी और आनुवंशिक दृष्टि से हानिकारक साबित हुई। जब एक छोटे समुदाय के लोग आपस में शादी करते हैं, तो हानिकारक जीन दोहराए जाते हैं, जिससे बच्चों में गंभीर बीमारियाँ जन्म लेती हैं।

शोध के मुताबिक 51% भारतीयों के पूर्वजों में तीसरे दर्जे के रिश्तेदार थे, जबकि यूरोपीयों में यह आंकड़ा केवल 8.8% था।गॉट्र व्यवस्था और जातिगत अलगाव ने समुदायों को आनुवंशिक रूप से सीमित कर दिया। दक्षिण भारत में औसत व्यक्ति के जीन में 56 centiMorgans की होमोज़ायगस डीएनए होती है, जो उत्तर भारत (19 cM) से कहीं अधिक है।इससे मांसपेशियों के पक्षाघात, एनेस्थीसिया की असामान्यता, रक्त विकार, डिमेंशिया जैसी बीमारियाँ कुछ जातियों में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं।

भारत का आनुवंशिक परिदृश्य

यह ऐतिहासिक शोध न सिर्फ़ भारत की जड़ों की पड़ताल करता है बल्कि दिखाता है कि कैसे हमारी समाजिक संरचना ने स्वास्थ्य और रोगों के खतरे को प्रभावित किया है। शोधकर्ता प्रिया मूरजानी ने कहा, "यह अध्ययन दर्शाता है कि प्राचीन प्रवास, विलुप्त जातियों से आनुवंशिक मेल और जातिगत विवाह-प्रथाएं भारत की जैविक विविधता और बीमारी के जोखिम को कैसे आकार देती हैं।"

इस अध्ययन में भारत के 2,762 लोगों के जीनोम की जांच की गई, जो LASI-DAD अध्ययन से लिए गए थे। इस परियोजना ने अब तक 70,000 भारतीय जीन इकट्ठा किए हैं, जिनका उपयोग भविष्य में बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियों, मेटाबॉलिज़्म और प्रोटीन स्तर पर अनुसंधान के लिए किया जाएगा।

भारत की आनुवंशिक कहानी, अफ्रीका से मानव आगमन, विलुप्त मानव जातियों से मेल, कृषि का आगमन, और अंततः जाति व्यवस्था द्वारा जीन का पृथक्करण – यह सब दर्शाता है कि सामाजिक भेदभाव के वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव कितने गहरे हो सकते हैं।आगे की चिकित्सा रणनीतियों के लिए भारत के विशिष्ट आनुवंशिक ढांचे को समझना और समावेशी चिकित्सा को अपनाना अत्यावश्यक है।